In fast 20 Jahren als Produktmanager habe ich einige Konzepte funktionieren, aber noch viele mehr scheitern sehen. Ein Muster für Erfolg oder Misserfolg kann ich bis heute nicht wirklich erkennen. Konzepte, auf die ich viel Geld wetten würde, funktionieren überhaupt nicht. Andere, an die ich wenig glaube, gehen durch die Decke.

Ich kenne zwei Arten auf dieses Phänomen zu schauen:

Entweder man glaubt, dass das Ergebnis von der Qualität des Produktmanagements abhängig ist. Dann produziert schlechtes Produktmanagement schlechte Ergebnisse, gutes Produktmanagement gute. Dann gibt es „gute“ und „schlechte“ Ideen, die nur noch umgesetzt werden müssen.

Oder aber man glaubt daran, dass der Erfolg im Produktmanagement zu einem hohen Grad nicht vorhersehbar ist. Dann gibt es per se keine „guten“ oder „schlechten“ Ideen, sondern viele Faktoren drumherum, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden und auf die wir nur zu einem geringen Teil Einfluss haben. Dann kann gutes Produktmanagement die Erfolgswahrscheinlichkeiten eines Konzepts erhöhen, aber nicht garantieren.

Ich glaube fest an die zweite Sichtweise. Weil die Geschichte von erfolgreichen Unternehmungen voll von Fehlern, Zufällen und anderen unplanbaren Umständen sind (siehe z.B. Jessica Livingtons Buch „Founders at Work“). Weil ich selbst viele sehr gute Produktmanager unter sehr ähnlichen Bedingungen mit Erfolg und Misserfolg gesehen habe.

Wer diese Sichtweise teilt, findet automatisch zum agilen, leanen, hypothesengetriebenen Produktmanagement, das versucht, methodische Antworten zu finden, um das Chaos und die Ungewissheit der Produktentwicklung zu bändigen. Per Definition nicht immer erfolgreich, aber mit deutlich höheren Erfolgschancen (auch wenn der Erfolg im Zweifelsfall nur darin besteht, eine Idee früh zu begraben, um kein Geld zu verschwenden).

Aber was bedeutet nun „agil“ und „lean“? Die Begriffe haben sich in den Jahrzehnten seit ihrer Entstehung weitgehend verselbständigt. Sie sind zur vielfältigen Projektionsfläche für unterschiedlichste Strömungen geworden. Mir selbst fällt es oft schwer zu erklären, was das für mich ist – gerade auch anderen Produktmanagern gegenüber, vollkommen unabhängig von deren Erfahrungslevel. Mit manchen ist es ganz einfach, auf eine Wellenlänge zu kommen, mit anderen kann ich stundenlang diskutieren, ohne zu einem Ergebnis zu kommen.

Es gibt aber eine große Ausnahme von Personen, mit denen das grundsätzlich immer und sehr einfach funktioniert: Wissenschaftler, auch wenn sie überhaupt nichts mit Produktmanagement zu tun haben. Meine These, warum gerade das klappt: Wissenschaftler werden in ihrer Ausbildung von vornherein auf die Sichtweise gepolt, dass Erfolg nicht vorhersehbar ist, sondern dass hypothesengetrieben (in)validiert werden muss, um Erkenntnisse und Fortschritt zu generieren (wenn sie das nicht schon von vornherein glauben und gerade deshalb den Beruf ergreifen).

Ich bin deshalb mittlerweile zum Schluss gekommen, dass Produktmanagement im Kern keine Methoden-, sondern eine Glaubensfrage ist. Agiles, leanes, hypothesengetriebenens Produktmanagement braucht ein Umfeld, in dem Karl Popper zumindest in Ansätzen be- und auch anerkannt ist.

Und genau darin liegt aus meiner Sicht das heutige Grundproblem des Produktmanagements. Produktmanagement ist noch lange keine Profession, in der der Glaube an das Unvorhersehbare tief verankert wäre, weil „Management“ an sich spätestens seit Henry Ford auf das Planbare ausgerichtet ist, getrieben vom Glauben, dass die richtige Ausführung der richtigen Ideen sicher zum Erfolg führt. Das wird dadurch verstärkt, dass Produktmanagement keine Unternehmensfunktion ist, die für sich arbeitet. Sie ist abhängig von vielen anderen Funktionen und Rollen drumherum. Vom Gesamtsystem des Unternehmens, in dem es arbeitet. Und auch dieses Managementsystem ist oft traditionell gerade nicht am Glauben an das Unvorhersehbare, Unsichere ausgerichtet.

Um in diesem System als agiler Produktmanager zu überleben, sehe ich vermehrt die Tendenz, sich dem System anzupassen. Konkret gibt es zum Beispiel die Idee, ein Experiment nicht mehr Experiment zu nennen, weil wesentliche Stakeholder oder Entscheider drumherum mit dem Begriff nichts anfangen können oder dagegen arbeiten, weil es sich zu „unsicher“ anhört.

Aus meiner Sicht ist dieser Weg aus zwei Gründen falsch: Zum einen hilft er nicht dabei, das eigentliche Problem anzugehen, dass die grundsätzlichen Sichtweisen bzw. der Glaube divergieren. Zum anderen ist das ein Akt der Selbstzensur, der früher oder später dazu führt, dass man den eigenen Glauben verrät. Wer nur lange genug „Golf von Amerika“ sagt, der wird auch irgendwann den „Golf von Mexiko“ vergessen.

Kann und muss ich von einem C-Level eines digitalen Unternehmens erwarten, dass die unterschiedlichen Ausrichtungen von Produktmanagement tief verstanden werden und dass es auf dieser Basis eine bewusste Entscheidung für oder gegen etwas gibt, anstatt sich nur oberflächlich für etwas zu begeistern, um es dann mit der nächsten Entscheidung wieder in Frage zu stellen? Absolut!

Was also tun – gerade in einem gesellschaftlichen Umfeld, das immer mehr den Wunsch nach einfachen Lösungen verspürt und das Komplexe verneint?

Ich kenne keinen anderen Weg, als für sich zu sortieren, warum man welchen Glauben und damit welche Vorstellung vom Produktmanagement hat und dann im Zweifel für diesen Glauben in vielen Diskussionen einzustehen. Das ist anstrengend, denn Glaube sitzt sehr tief und dagegen lässt sich nur schwer rational argumentieren. Wenn die eigene Energie zu Ende geht, dann bleibt nur, das System zu verlassen, bevor es dich korrumpiert.

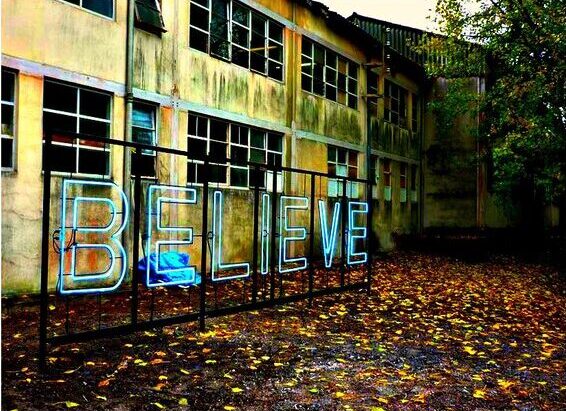

Foto: „abandoned chocolate factory“ von Evan Bench, CC BY 2.0